電気好男

電気好男狩猟普及委員会の宇田川が使用している狩猟道具や有害鳥獣の捕獲・駆除・追い払い道具、その他役に立つ物の紹介です。

狩猟物品や獣害対策物品を購入する際の参考にしてください。

とりあえず①~⑥に分類しましたので、気になった箇所があればクリックしてみて下さい。

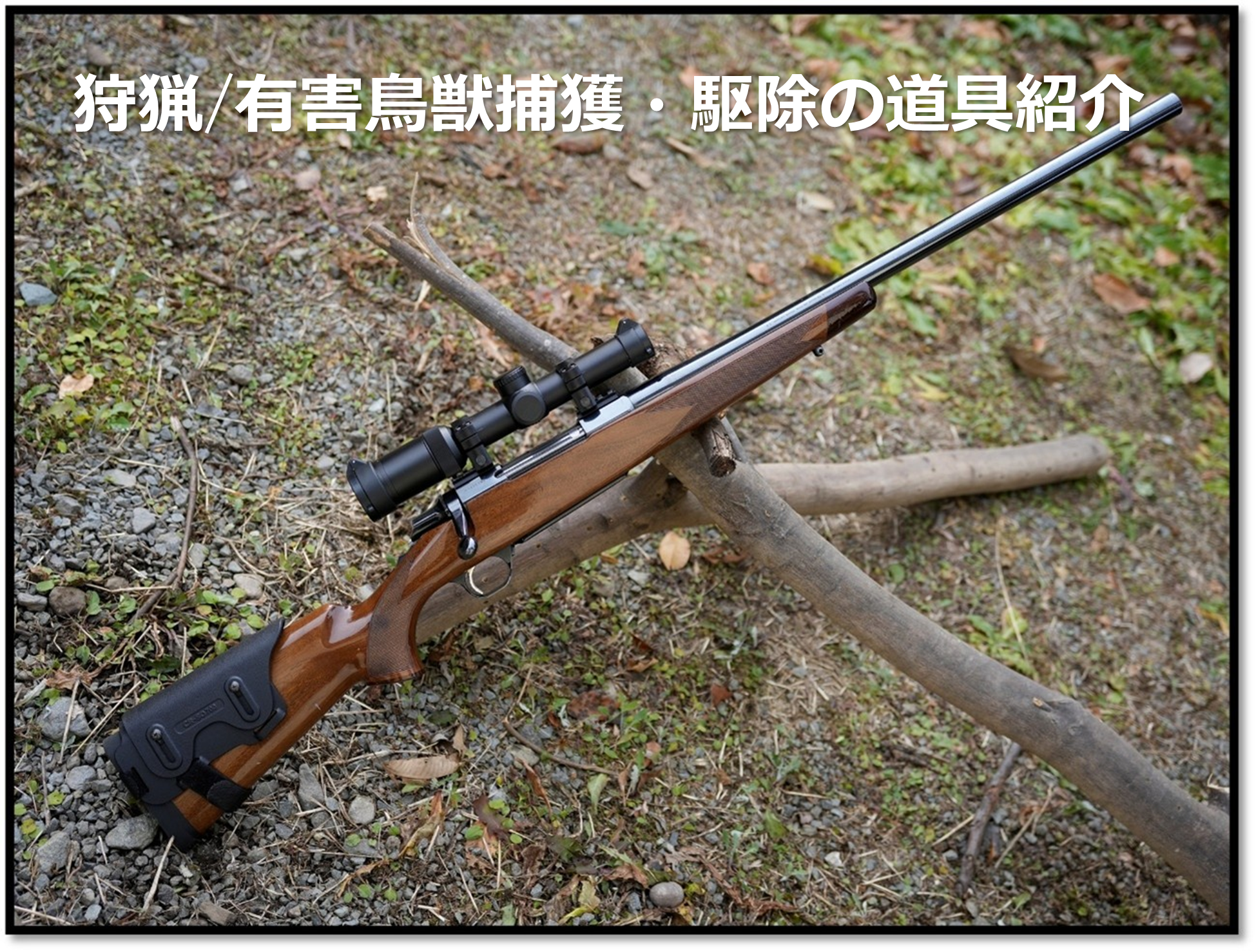

①猟銃や罠の紹介

ボルト式散弾銃:ミロク MSS-20 STD

スコープ:ライト光機1-6×24 イルミ付 ゼロストップ G4

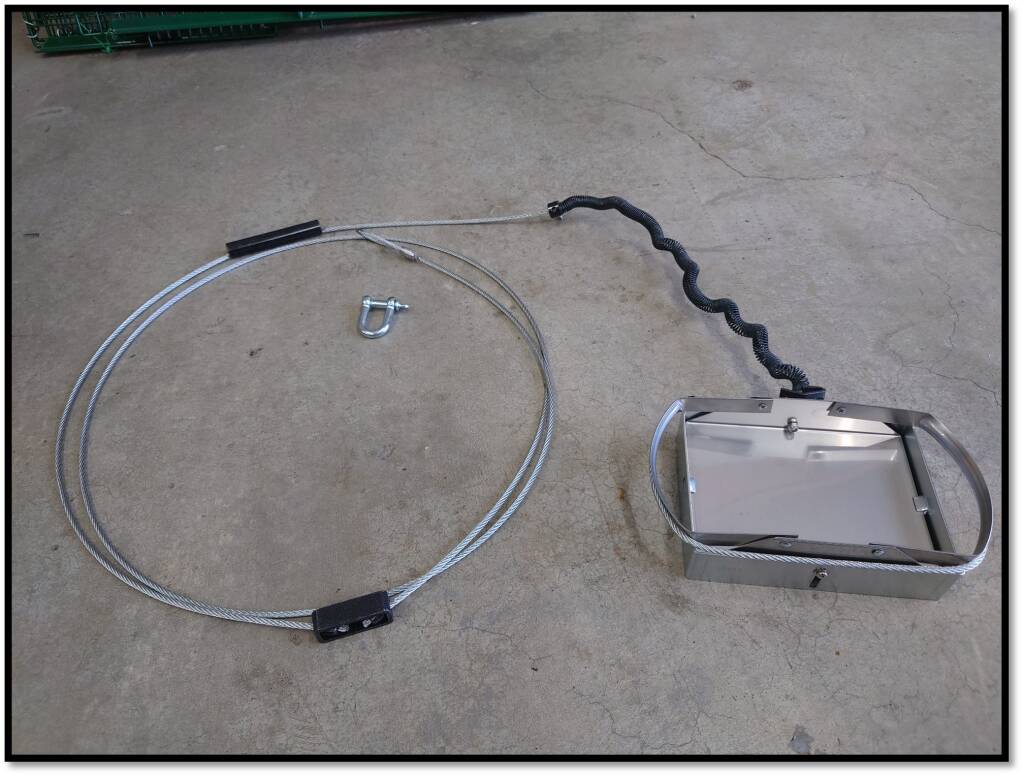

踏み上げ式くくり罠:オリモ製作販売 OM‐30

踏板式小型箱罠:メーカー不明

トリガー式小型箱罠:メーカー不明

加重式(踏板式)中型箱罠:メーカー不明

大型捕獲檻:メーカー不明

ミロクの20GAの単身ボルト式散弾銃のMSS-20STD(平筒※)です。薬室に1発、弾倉に1発入ります。弾倉部の出っ張りがなく、横から見た時にライフル銃のようなスッキリしたシルエットになっています。当たり前ですがボルト式なので自動連射はできません。一発撃ったらボルトを操作して次弾を装填する必要があります。

ライフリング加工※されていないのでライフル銃やハーフライフル銃※より有効射程距離や命中精度は劣ります。ただ射撃に関して素人同然の私でも50m射撃(スラッグ弾※:静的立射)で直径50cmの円の中に弾が狙った場所にある程度まとまって当たるので現状不満な点はありません。

※ライフリング加工されていない銃身。別名「スムースボア」

※ライフリング加工とは銃身内部に螺旋状の溝を掘ることで発射した銃弾を回転させ、直進性や貫通性を高めるための加工。

※ハーフライフル銃とは銃身内部の半分がライフリング加工されている銃で「サボットスラッグ弾」という先端を尖らせ、直進性・貫通性を高めた弾を使用することができます。有効射程距離は「100m~200m」※許可要件の厳格化により令和6年7月14日よりハーフライフ銃は「ライフル銃」の分類となりました。今回の規制前にハーフライフル銃を所持していた場合、所持許可証の当該猟銃に係る種類が「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」となっていればそのまま使用することができます。(現在北海道では特例で猟銃所持10年未満でもハーフライフル銃所持を認められている地域もあるようです)

※スラッグ弾:散弾銃用の様々な種類の弾の1つで、薬莢には複数の粒弾ではなく単発の銃弾が入っています。ワッズ型、ブリネッキ型など様々なスラッグ弾があります。

MSS-20は平筒なのでバラ弾も撃つことも可能ですが、基本的には光学機器を乗せて、中距離にいる獲物や的を狙うスラッグ銃※です。クレー射撃や鳥撃ちには向いていません。(なかにはこの猟銃でスコープを乗せたまま射撃場でクレーを撃ち落としている猛者もいるようです・・・)

このタイプの銃を1丁目に迎えた場合、一部の猟友会員の方から何かと言われる可能性があります。(どちらかと言えば忍び猟スタイルに向いている猟銃であり、巻狩りで自分が待機しているエリアに獲物が走って向かってきた際、1発で仕留められるスキルの無い経験の浅い狩猟者には分不相応。好みよりも実行制圧力の方が重要なのです)

もしこれから銃猟免許を取得し猟友会に入り、自分が購入した猟銃に対して何かをささやいてくるような方がいれば

「俺は〇〇〇が好きなの!」という攻殻機動隊のトグサ君の便利な言葉でその場を乗り切りましょう。

私は山林での取り回しを良くするために銃砲店で銃身の先端を少し切り詰めてもらい(法規制内)、また発砲の反動で胸を痛めるのを防ぐため銃床パッドを柔らかいものに交換しています。

⇒ ミロク MSS-20 STD(ガンショップ栄興)

スコープ:ライト光機 1-6×24 イルミ付 ゼロストップ G4

MSS-20に乗せているスコープです。値段の割には明るく見やすいスコープだと思います。

そこまで多くのスコープを使ったことが無いため詳しいことは言えませんが、現状不満な点はこれといってありません。ただこういった光学機器はカメラのレンズと一緒で価格が高くなればなるほど、対象が明るく鮮明に見えたり、細かい調整がしやすかったりするものです。

射撃場でゼロイン調整をしっかりと行えば弾が大きく外れることはありませんし、猟場でもそこまで遠距離の獲物は撃つことは無いので現状このスコープで満足しています。

北海道の広大な牧草地帯で遠距離からエゾジカやヒグマなどをハーフライフル銃やライフル銃で狙撃する場合は、より高倍率のスコープが必要かもしれません。

⇒ ライト光機 1-6×24 イルミ付 ゼロストップ G4(f-range)

踏み上げ式くくり罠:オリモ製作販売 OM-30

ステンレス製の踏み上げ式くくり罠。通称は「弁当箱」です。

獲物が本体の踏板部分を踏むと踏板が下がり外側のアームが立ち上がり、左右のアームからワイヤーが外れてバネの力でワイヤーを締めます。跳ね上がる力とアームが立ち上がることにより獲物の足上部を捕らえます。…と公式HPに記載されていますが、まれに「空ハジキ※」が起こります。

※踏まれたことにより作動したが、何らかの影響でしっかりと足が括られずに捕獲に失敗すること

バネの劣化や雨などによって土が水分を吸収し、その後土が固まることで罠本体のアームの動きが悪くなることが原因かと思われます。罠を設置した場所の土が固くなってしまった場合は、再度罠を仕掛け直したほうが良いかもしれません。※どなたかもっと良い解決策を知っている方がいましたらご教授くださいm(_ _)m

「空ハジキ」は罠に対しての警戒心を高めてしまう(スレてしまう)猟師のNG行為のひとつです。特にイノシシはスレやすく、なおかつ嗅覚がとても優れており、一度スレてしまった個体を罠で捕獲するのはとても困難になります。可能であれば1発で狙った個体を捕獲するようにしましょう。

※袋出しの状態だと警戒心の強いスれた個体には、金属や油の匂いで設置した場所がバレてしまうので、2日程水にに付け込んだ後に使用しています。(気休め程度にしかなりませんが・・・)

⇒ オリモ製作販売 踏み上げ式 OM-30型 (オリモ製作販売株式会社)

踏板式小型箱罠:メーカー不明

ホームセンターなどでも店頭販売されている金属製の小型箱罠です。罠内に設置したエサで対象の動物を誘引し、動物が内部にある金属板を踏むと開閉口が閉まるシンプルな作りの箱罠です。ハクビシン、タヌキ、アライグマなどの小型の野生動物の捕獲に適しています。

※ハクビシンなどを罠を利用し捕獲するには基本的には「わな猟免許」が必要です。

※自治体によっては役所で捕獲許可申請を行えば、条件付きで「わな免許未所持の方」でもハクビシンなどを小型箱罠で捕獲することが可能となる場合があります。許可申請を行わずに罠を使用し、捕獲した場合は刑罰の対象となりますのでご注意下さい。ハクビシンなどの小動物による被害でお困り方はお住いの地域の役所に確認してみましょう。

トリガー式小型箱罠:メーカー不明

罠内部にあるトリガー部に誘因物を取り付け、対象の動物がそのエサを引っ張るとトリガーと連結している罠上部のつっかえ棒がスライドし、開閉口が落ちるタイプの小型箱罠です。ハクビシン、タヌキ、アライグマなどの小動物の捕獲に適しています。

※ハクビシンなどを罠を利用し捕獲するには基本的に「わな猟免許」が必要です。

※自治体によっては役所で捕獲許可申請を行えば、条件付きで「わな免許未所持の方」でもハクビシンなどを小型箱罠で捕獲することが可能となる場合があります。許可申請を行わずに罠を使用し、捕獲した場合は刑罰の対象となりますのでご注意下さい。ハクビシンなどによる獣害でお困り方はお住いの地域の役所に確認してみましょう。

加重式(踏板式)中型箱罠:メーカー不明

誘因物を中に設置し、それを食べようと対象動物が内部に入り、床に重さが加わることで連結している罠上部のつっかえ棒がスライドし、開閉口が落ちるの中型箱罠です。ハクビシン~ニホンザル(※有害鳥獣指定)、また小型サイズのイノシシの捕獲にも適しています。この床全面が踏板になっているような中型箱罠は個人的には使いやすくて好きだったのですが、規制され販売できなくなったのか、売上が悪く廃盤になってしまったのか分かりませんが、いくらネットや獣害対策の物品パンフレットで探しても出てきませんでした。

大型捕獲檻で対象動物を捕獲後、大型捕獲檻の開閉口にこの中型箱罠をセットし対象動物を大型捕獲檻から追いたて、こちらの中型箱罠側に移すことによりその後の対応をスムーズに行うことが可能です。

大型捕獲檻:メーカー不明

こちらの現場ではアニマルセンサーを取付け、ニホンザル(※有害鳥獣指定)を捕獲するために使用しています。アニマルセンサーと併用した場合、センサーが反応した瞬間に開閉口が落ちるので1度に捕獲できる数はその時檻の中の状況によって変化します。同時に複数匹捕獲できることもあれば、1匹しか捕獲できない時もあります。

※リモート機能のついたIoT機器などとセットで使用すれば、エサで対象の動物誘因し、複数匹が檻の中に侵入したところを作業者の任意のタイミングで開閉口を落とし、1度に複数匹を確実に捕獲することが可能です。

②捕獲補助や捕獲後に使う道具の紹介

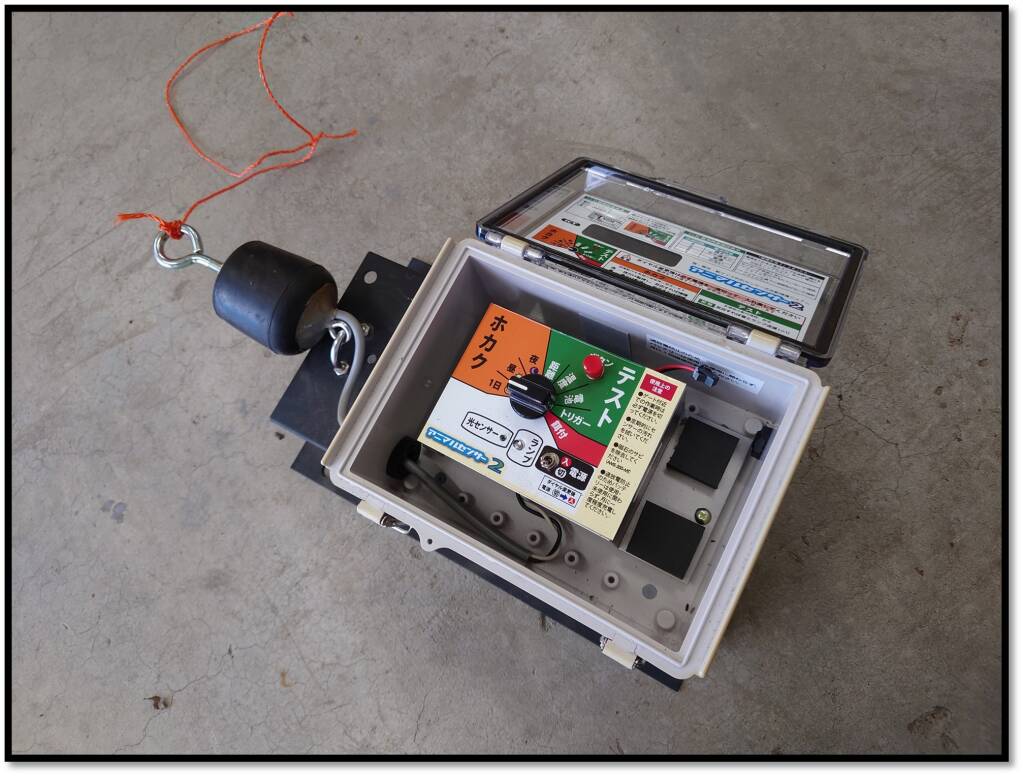

アニマルセンサー2:(株)アイエスイー

レーザーボアサイター:Amazonで¥3000くらいの物

センサー式トレイルカメラ:Amazonで¥5,000~8,000のもの

サルキャッチボール:自作

電気ヤリ:オーエスピー商会 電気止め刺しキット(2本ヤリ)

大型獣を脳震盪させるための棒:Amazonで購入

くくり罠用スコップ兼ナイフ:仁作 レジャーナイフ 波刃型

アニマルセンサー2:(株)アイエスイー

大型捕獲檻や中型箱罠に取り付けて使用しています。

あらかじめ設定したエリアに対象動物が侵入するとセンサーが反応し、上部のマグネットが外れ、ワイヤーで連結している開閉口が落ちる仕組みの捕獲用機器です。

操作パネルの裏面にはセンサー感知部があり、対象動物がそのセンサーの真正面に来ないと反応しません。また対象動物がセンサー部にかなり近寄らないと反応してくれず(30~40cm)、大型捕獲檻で使用する場合はいかに対象動物をセンサーの反応エリアに誘導するかが試される機器です。

⇒ アニマルセンサー2(株式会社アイエスイー)

レーザーボアサイター:Amazonで¥3000くらいの物

レーザーを使用したスコープ調整の補助機器です。銃口に合った星型の留め具を取り付け、ドライバーで留め具のネジを回して銃口に合うように星型の部分の大きさを調節し、ボアサイターを銃身の中に突っ込みます。そして真っすぐにレーザーが飛ぶように微調整します。

ガンレスト(猟銃を固定する台)と猟銃を良い感じの位置にしっかりと固定したら、スポッティングスコープ(遠くまで見れる単眼鏡)でレーザーの位置を確認し、スコープのレティクルの中心とレーザーの点が的紙の円の中心に来るように合わせます。その後ガンレストを動かさないよう慎重にボアサイターを取り外し、実弾を使った本格的なゼロイン調整を行っていきます。

これが無いからといってゼロイン調整ができないという訳ではありませんが、使用する銃弾を無駄に消費せずにスコープ調整を行えるのであったら便利な機器です。

※レーザーボアサイターだけでスコープ調整しても、銃弾は緩やかな放物線を描きながら落ちていくため、最終的には必ず実弾を使いスコープ調整を行う必要があります。

※過去に¥1,500程の安い薬莢型のレーザーボアサイターを購入しましたが、レーザーが射撃場の50m先の的紙に全く届いていませんでした。もし購入するのであれば実績のあるメーカーのものを購入したほうが良いと思います。

トレイルカメラ:Amazonで¥5,000~8,000のもの

くくり罠や箱罠を設置した場所の近くの樹などに巻き付け、センサーエリアに動くものがあれば自動で動画・画像を撮影してくれます。

また農地に侵入する加害個体を特定できたり、農地の防獣柵や山林内に仕掛けた罠に対して野生動物がどのような反応を示しているかなども確認できるため、獣害に悩んでいる農業従事者やわな猟初心者の方は1台くらいは持っていても損はしない物だと思います。

Amazonで¥5,000~¥8,000のものを数台購入しましたが、同じ価格帯のトレイルカメラでもメーカーによってアタリハズレが多いので注意が必要です。

また記録媒体がmicroSDカードやSDカードのもの。ソーラーパネル搭載のもの、単三電池が4本必要なもの・8本必要なものと様々なタイプがあります。

私は盗まれた経験はありませんが、トレイルカメラの盗難が起こる地域が残念ながらあるようです。そのような危険性もあるのでわざわざ高額な物を購入する必要はないと思います。もし絶対に盗まれたくない物であれば、盗難防止のために何らかの対策を講じる必要があると思われます。

サルキャッチボール:自作

大型捕獲檻に設置していたニホンザル(※有害鳥獣指定鳥獣)誘因用の大豆が鳩などに食べられてしまうことがあった為、その防止策として近くのホームセンターで材料を購入し自作しました。

2つの金ザルのフチに数か所穴を開け、取り外し可能タイプの結束バンドで金ザルを固定し、ボールのような形にします。金ザルの中には誘因用の大豆を入れます。

金ザルを揺らしたら大豆がポロポロと落ちる程度の大きさの穴を底に数か所開け、最後に大型捕獲檻にぶら下げるためのカラビナとロープをつければ「サルキャッチボール」の完成です。設置した当初は若干警戒されまていましたが、次週には子ザルがぶら下がって遊んでいました。

電気ヤリ:オーエスピー商会 電気止め刺しキット(2本ヤリ)

2本タイプの電気ヤリです。主に猟銃が使えないエリアでのくくり罠や小型・中型箱罠で捕獲した狩猟鳥獣・有害鳥獣の止め刺しに使用しています。2本タイプの電気ヤリはアースが取れない場所でも使用できるのが最大のメリットです。(走行中の車と衝突して足を怪我をし、市街地のコンクリートで覆われた歩道上で座りこんで動けないでいるニホンジカなどの止めさしなど)

オーエスピー商会が販売する2本タイプの電気ヤリキットは、電気ヤリの柄となる塩ビ管やポータブル電源などを別途購入する必要があります。また残念なことに「電気ヤリのON/OFFスイッチ」は付属されていないので、私は別途ON/OFFスイッチになるものを購入しました(ポータブル電源のON/OFFスイッチだけでも使用することはできますが、作業者が安全に手際よく止めさしを行うことを考えた場合、ヤリの手元付近にON/OFFスイッチがあった方が絶対に扱いやすいと思います…というかそれぐらい初めからキットに入れてくれよオーエスピー…と個人的には思います)

またオーエスピー商会の2本ヤリ電気止め刺しキットにはH型の塩ビ管(先端部)が付属されてきます。そのまま組み立てると格子の狭い箱罠内には入らないのでH型の塩ビ管の中心部分を切断し、完全な2本のヤリにしてしまいました。

私は対象の動物によって一度電気ヤリで止め刺しを行った後、その個体が再度息を吹き返さないよう「湿っている野生動物の口の中」に電気ヤリを一本刺し、もう一本を胸部に刺して電源を入れ再度確実に感電させるようにしています。また止めさしの際は腰にダンプポーチを付け、その中にポータブル電源を入れています。

⇒ 電気止め刺しキット くくり罠用2本槍(有限会社オーエスピー商会)

大型獣を脳振盪させるための木刀:Amazonで購入

Amazonで見かけ、つい購入してしまいました。本来は素振り稽古用の木刀ですが、猟銃が使用できないエリアで電気ヤリやナイフで止めさしを行う前に対象の動物の後頭部を殴り、脳振盪を起こさせるために使おうかと考えていますが……まだ実際に使用したことがないので効果は分かりません。115cm、1.6kgとまぁまぁの長さと重量があります。

「シグルイ」の虎眼先生や牛股師範のように人差し指と中指で挟んで振り回すと確実に指が折れますので気を付けましょう。

⇒ 剣道木刀 水に沈む木刀素振り用木刀(Amazon)

スコップ兼ナイフ:仁作 レジャーナイフ 波刃型

くくり罠を設置するための穴を掘るときなどに使用しています。

横幅がそこまで広くないので土をかき出すのは得意ではありませんが、波刃がついているので土中の細めの根ぐらいだったらハサミなどを使わずに、そのままギコギコと根を切断できます。防錆ステンレススチールなので錆びにくいところも気に入っています。

⇒ 仁作 レジャーナイフ 波刃型(Amazon)

③安全管理のための道具の紹介

ハチ撃退スプレー:スーパー等で購入

クマ撃退用スプレー:TW-1000ペッパージャイアント/OC-17/TW-1000スタンダード2

タクティカルライト:OLIGHT WARRIOR X4

ウィンドストームホイッスル:All-Weather Whistle Company

クマ鈴(消音機能付き):Amazonで手頃なもの

放獣用防護盾:Amazonで¥5,000程のもの

ハチ撃退スプレー:スーパー等で購入

くくり罠で捕獲された大型獣は逃げようとして、足にワイヤーがくくられた状態で暴れまわります。そのためくくり罠で捕獲した大型獣は見回りに来た時点で足に出血を伴う怪我をしているケースが多く、血の匂いを嗅いだスズメハチやアブなどが寄ってきています。

捕獲した野生動物はその場から運び出さなければならないため、春~秋にかけての有害鳥獣捕獲業務の従事者の作業の安全性を高めるために無くてはならないモノの1つです。

⇒ ハチアブマグナムジェット (Amazon)

⇒ スーパースズメバチジェット (Amazon)

クマ撃退用スプレー カールホーネック

TW-1000ペッパースーパージャイアント/ポリスマグナム OC-17

クマ撃退スプレーです。トウガラシに含まれるオレオレジンカプサイシンを含んだ液体を噴射します。噴射する場合はクマの顔面に向けて噴射しましょう。また必ずスプレーの特徴や噴射距離・噴射時間なども事前に確認しておきましょう。

画像右側のTW-1000(ペッパースーパージャイアント400ml)の噴射距離は約7m。連続噴射時間は約14秒。リキッドタイプ(ジェット式)のスプレーで霧状のフォグタイプ(噴霧式)に比べ、風の影響をあまり受けずに液体を噴射することができます。

画像左側のポリスマグナムOC-17(105ml)は噴射距離が約5m。噴射時間は約2.5秒です(個人的にはこれに命を預けるには少し気が引けます…というか噴射時間短すぎ…)

至近距離でクマと出会った際は、自分の顔面や首を両腕でガードしつつ、クマに背を向けずにゆっくりと後退するのが基本的なクマとのやり過ごし方ですが。。至近距離で遭遇したクマが興奮状態にあり、威嚇攻撃をするためにこちらへ向かって来る可能性もあります。故にクマが多く出没するエリアに行く場合は撃退スプレーはリュックやバッグなどに入れず、すぐにスプレーを取り出し噴射できるよう携帯することが大切です。

⇒ TW-1000 ペッパースーパージャイアント400ml (Amazon)

クマ撃退スプレー:TW-1000 ペッパースタンダード2

OC-17の安全クリップを紛失してしまったため、新しくTW-1000のペッパースタンダード2を購入しました。容量63mlのリキッドタイプ(ジェット式)のスプレーです。霧状のフォグタイプ(噴霧式)に比べ、風の影響をあまり受けずに液体を噴射することができます。

ペッパースタンダード2の噴射距離は約4~5m、噴射持続時間は約15秒です。

ポリスマグナムOC-17と比べ、こちらの方がコンパクトなのに長時間の噴射が可能です。また不意の誤射を防ぐフリップ・トップ・キャップ式のため安全装置などを無くすことがありません。(はじめからこちらを買えば良かったと若干後悔しています・・・)

⇒ TW-1000 ペッパースタンダード2(Amazon)

タクティカルライト:OLIGHT WARRIOR X4

強力な光を発するタクティカルライト「OLIGHT WARRIOR X4」です。最大出力は2600ルーメンで最大光度は99,310カンデラです。最大630メートル先まで照射可能です。ライトの底部にあるスイッチを押すことで発光します。ライトの明るさは3段階調節可能で強力な光を点滅させるストロボ機能もついています。家庭用の懐中電灯とは比べ物にならないほどの強烈な光を発します。

上記のライトに限らず、一人で日の出直前や日没時など薄暗くツキノワグマが出没しやすい時間帯や場所を歩く際は、ライト(もしくはクマ鈴)を付けて歩き、近くにいるかもしれないツキノワグマに自分の存在を伝えましょう。

また近距離に現れたツキノワグマが興奮状態にあり、威嚇攻撃のためこちらに向かってきそうな状況でも上記のようなタクティカルライトであれば、強烈な光を熊の目に当てることよって一瞬だけひるませることができます。下手をすれば命を失うような状況において、一瞬だけでも熊の注意を逸らすことは自分の身を守るうえで大変貴重な時間となります。ひるんでいる隙に携帯している撃退スプレーを噴射する準備ができますし、もし撃退スプレーが無ければツキノワグマの威嚇攻撃に対して人間のバイタルゾーン(顔面、首、脇、腹部など)を守る行動をとることができます。上記のタクティカルライトだけでは確実に熊を撃退する力はありませんが、ツキノワグマが多く出没する地域の方は持っていても損はないと感じます。

また山に入る際は、日が落ちれば真っ暗闇になるので、もしもの時を考えて上記ライトに限らず懐中電灯やヘッドライトは必ず持っていきましょう。

⇒ OLIGHT WARRIOR X4(Amazon)

私は山林などのクマが出没しやすい場所で作業を行う時は、Amazonで購入した安物のマガジンポーチにOLIGHT WARRIOR X4とTW-1000ペッパースタンダード2を入れ、腰ベルトに装着してすぐに取り出せるように携帯しています。

⇒ マガジンポーチ(Amazon)

ウィンドストームホイッスル:All-Weather Whistle Company

驚くほどの大きな音が出るホイッスルです。人命救助の為に特別にデザインされました。その優れた性能から米海軍や米国の警察機関で実際に使用されているそうです。

とにかくうるさく、思い切り吹くと自分の耳の鼓膜がおかしくなってしまう程の音が出るので、指で両耳を塞いだ状態で吹いています。

くくり罠を設置する日、春~秋にかけて単独で倒木・落石処理など林道作業する日には、車から降りたらとりあえず思い切り一回吹いてから作業に移るようにしています。クマ鈴と同じ理由で「人間が近くにいることをクマに気付いてもらうこと」が大切です。若干サイズが大きくなりますが、更に大きな音がでる「ストームホイッスル」という商品も同社から販売されています。

また上記で紹介したタクティカルライトも同様ですが、狩猟中や登山中に滑落し動けなくなって遭難したり、大地震が起きて建物が崩れて外へ出れなくなってしまったりと、救助隊員などの第三者にすぐに見つけ出して欲しい場合にも大いに役に立ちます。

⇒ ウィンドストームホイッスル(Amazon)

クマ鈴(消音機能付き):Amazonで購入

「猟師のくせにクマ鈴なんて日和やがって」と思われる方もいるかもしれませんが、「わな猟」において「クマ鈴」はなくてはならない物だと思っています。一般的にくくり罠は山林内の「ケモノ道」(もしくはその近辺)に仕掛けます。ケモノ道は様々な野生動物が使用しており、もちろん熊も通ります。

くくり罠を設置するときは、穴を掘ったり、土中の根を切ったり、くくり罠本体を設置したり、罠の周辺に誘因物を撒いたりと「しゃがんだ姿勢+下を向いたまま行う作業」が多く、周囲の様子を確認するのをつい忘れがちになります。そのような場合でも熊にしっかりと聞こえるような音を出して、人間の存在をクマに知らせましょう。

熊が多く出没するような地域で使用するクマ鈴は「音が大きく、高い周波数の音(「キーーン」といったような山林では異質な音)が鳴るもの」でないといけません。クマ鈴と言ってもピンキリです。音が小さかったり、低音のものだったりすると、熊に気付かれない可能性があります。

ちなみにクマ鈴を忘れてしまった場合は「スマホの中に入れてある曲を大音量で流す」というのもアリだと思います。ハードロックやメタル系の激しい曲が良いと思います。ガンガンに鳴らし、ヘドバンしながら山に入りましょう。熊はもちろん、周囲の人達からも近寄りがたい存在になります。ただそういった曲に限ってイントロの導入部は静かで落ち着いた感じだったりするのでそこは注意が必要です。「どんなときでも安全第一」でいきましょう。

ちなみに上画像の消音機能付きクマ鈴の場合、1つだけだと音量が頼りない感じがするので、もし熊の出没多発地帯で単独作業などを行う場合は、同じものでなくても良いのでもう1つクマ鈴を携帯した方が良いかな?と個人的には思いました。

⇒ 消音機能付きクマ鈴(Amazon)

放獣用防護盾:Amazonで¥5,000程のもの

くくり罠で錯誤捕獲されたカモシカを放獣する際、安全に罠を外す作業ができるよう防護盾を購入しました。

幅50cm×高さ90cm。盾の厚みは3.5mm。重量は約2kg。素材はポリカーボネート。盾の裏面にはハンドルとベルトが付いており、片腕だけで盾を保持することが可能です。耐衝撃性、耐熱性に優れ、刃物や金属バットに対しても十分な強度を備えている…とのことです。購入時は盾の中心の帯以外は透明でしたが、そのままだと放獣時に人間の姿が丸見えで野生動物に余計な刺激を与えてしまうかもしれないと思い、小窓を残しスプレーで全体を黒く塗ってしまいました。

Amazonで購入し、こちらの商品が自宅に届いたときの第一印象は「…ぅすくて軽ぃ…これで夜も安心…」でした。

同じポリカーボネート製でも4mmや5mmの防護盾も販売されているため、金額は上記の防護盾より若干高くなりますがそちらを購入すれば良かったかな……と少し後悔をしています。ただ「カモシカの放獣作業」で使用する分には3.5mmでも十分かな?とも思いました。

⇒ Bonarca ポリカーボネートシールド(Amazon)

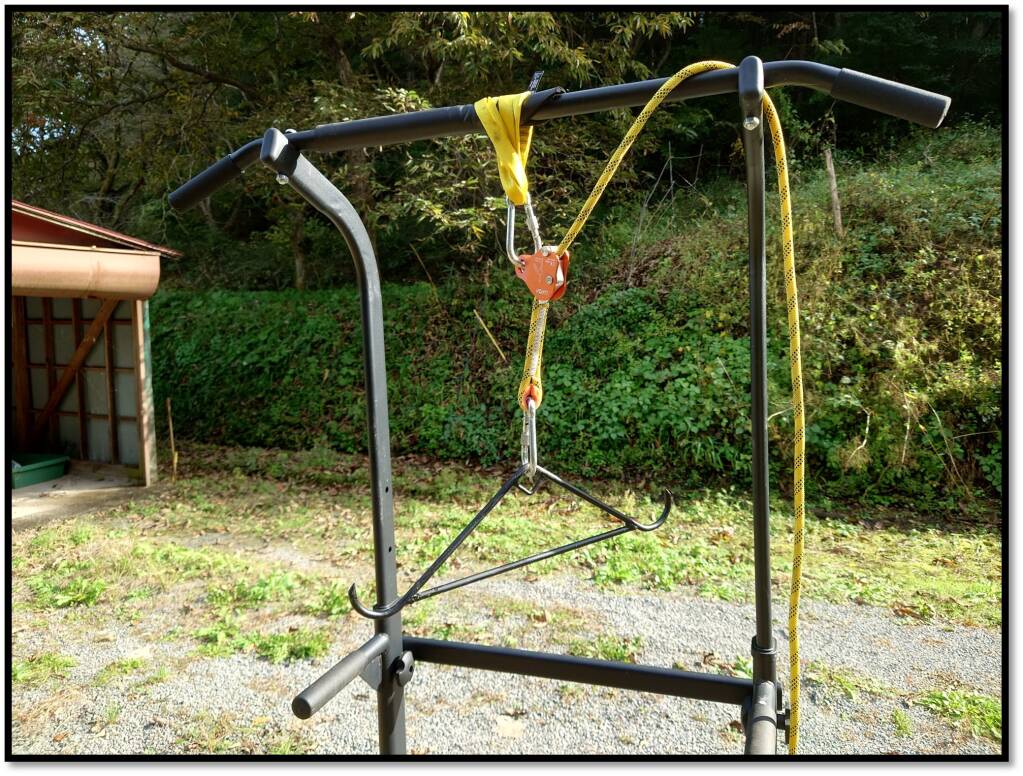

④解体時に使用する道具の紹介

解体用ハンガー(大):猪鹿庁ハンターズショップ

止め刺し兼血抜き用ナイフ:COLD STEEL ボーイブッシュマン

解体用ナイフ:モーラナイフ コンパニオン ヘビーデューティ/ステンレス

解体時用ゴム手袋:ニトルリグローブ パウダーフリー 厚手

解体用ハンガー(大):猪鹿庁ハンターズショップ

捕獲した野生動物を吊るし解体する時に使用するハンガーです。

獲物の前足や後足の腱の部分に切れ込みを入れハンガーのフックの部分に引っかけ、吊るした状態で解体しています。ハンガーのフックの両端が尖がっているので足の腱を引っかけやすいのが気に入っています。私はチンニングスタンド(本来は筋トレ用のスタンド)とカラビナやロープやアッセンダー(本来はクライミング用品)などを利用し、野生動物を吊り下げた状態で解体しています。使い方としてはかなり間違っていますが「チンニングスタンド」は吊るした状態で野生動物を解体するような方にはマジでオススメです!

⇒ 解体ハンガー(大)猪鹿庁ハンターズショップ

止め刺し用ナイフ:COLD STEEL ボーイブッシュマン

猟師の間では有名なフクロナガサ(叉鬼山刀)のように柄の部分が空洞になっており、長めの木材や細めの塩ビ管を突っ込み、ボルトなどで絞めればヤリとしても使用できるナイフです。ナイフシースに小さなファイヤースターターが付属しています。

ただ刃が薄く、ハンドガードも無く、全て金属で作られているため滑りやすく、止めさしの際に勢いよく刺したときに滑って自分の指を切ってしまう危険性があると思いました。私は刃側のハンドル上部に金属パテを盛り付け、指が刃側に滑らないようにしました。使用後は切れ味の維持するために砥石でお手入れしましょう。

私はフクロナガサ(叉鬼山刀)を持っていないので個人的推測になってしまいますが…刃の切れ味や耐久性などはブッシュマンよりもフクロナガサ(叉鬼山刀)のほうが上かもしれません。その分お値段もお高くなります・・・

⇒ COLD STEEL ボーイブッシュマン(楽天eナイフ)

解体用ナイフ:モーラナイフ コンパニオン

ヘビーデューティ カーボン/ステンレス

コスパが最高です。ラバーハンドルなのでグリップが良く、指が滑りにくく安全性が高いです。またラバー素材なので遠慮せずガシガシ洗えるので非常に衛生的です。

皮を剥ぐ時はステンレススチール。枝肉をばらす時はカーボンスチールと使い分けています。両方ともに切れ味を維持させるため、使用後は必ず砥石などで砥ぐようにしています。

カーボンスチールは切れ味が高い反面、非常に錆びやすいので砥いだ後は、錆止めに椿油を刃につけています。ステンレススチールは錆びにくいというメリットがありますが、カーボンスチールの物より若干切れ味が落ちる感じがします。※カーボン素材・ステンレス素材のナイフといっても様々な種類があります。切れ味・耐久性・防錆性・お値段はピンキリです。ただどんなナイフでも解体後は油でべっとりなので使用後のお手入れは必要不可欠だと思われます。

⇒ モーラナイフ コンパニオン ヘビーデューティー カーボン(Amazon)

⇒ モーラナイフ コンパニオン ステンレス(Amazon)

解体時用ゴム手袋:ニトルリグローブ パウダーフリー 厚手

野生動物の解体時に着ける使い捨てのゴム手袋です。こちらに関しては特にこれといってこだわりはありません。ナイフで手を切ったら嫌なので気休め程度に厚手のものを使用しています。食品衛生的に安全性があり、安くて使いやすいゴム手袋であれば何でも良いと思います。

⇒ 二トルリグローブ パウダーフリー 厚手(Amazon)

⑤ニホンザルの調査や追い払い用の道具の紹介

サル追い払い用品:東京マルイ 電動ガン H&K USP/MP5A5(スタンダード)

テレメトリー調査セット:(八木アンテナとLR-03受信機)

サル追い払い用電動ガン東京マルイ H&K USP/H&K MP5A5

ニホンザル(有害鳥獣指定)の追い払いで様々な道具を試しましたが、電動ガン(18歳以上推奨のもの)が最も追い払い効果があり、なおかつ楽に追い払うことができました。また電動タイプは冬の寒い時期の屋外でも問題なく使用できます。弾の飛距離は30m程です。花火系の追い払い道具は、火災に繋がる危険性があるため私はあまり使いません。

※ガスタイプのエアソフトガンは寒い時期だとガスを注入したマガジンを温めないと正常に動作しない物が多いので私は使用していません。

0.2g~0.28gのバイオ弾でも当たると服の上からでも痛みを感じます。「追い払い行為だけ」ではその地域のサル被害は防げませんが「サルにとってストレスを伴う追い払い行為」は人間と野生のサルとの適切な距離感を保つためにも必要な行為です。※集団で計画的かつ継続的に追い払いを行うことにより更なる効果が得られます。

以前は東京マルイ H&K USPという電動ハンドガンを使っていましたが中のモーターが壊れてしまったので、現在は同社のMP5A5(18歳以上推奨のスタンダード電動ガン)を使用しています。※土に還るバイオBB弾を使用

〇電動ハンドガン(USP)のメリットとデメリット

・コンパクトかつ軽量で携帯性に優れており、ポシェット等に入れることができ、作業中の邪魔になりません。

・安いです。中古品であればヤフオクやメルカリで¥10,000以下で購入できます。

・マガジンにBB弾が一度に30発程しか入らず、フルオート(連射)で撃つとすぐに弾倉が空になります。

〇電動サブマシンガン(MP5A5)のメリットとデメリット

・別売りの連射マガジンを使えば一度に200発程のBB弾を弾倉に装填することができます。

・MP5は伸縮するストックや折りたたみストック式のモデルがあり、比較的コンパクトな部類になりますが農作業中

などに携帯するには邪魔だと思います。

・中古品であれば東京マルイスタンダード電動ガンのMP5A5で¥10,000~¥15,000で購入できます。

・ハンドガード内にバッテリースペースがあり、なおかつスペースも狭いのでバッテリー交換が面倒です。

・MP5A5より更にコンパクトなサブマシンガンタイプの電動ガンもあるようなので、特にこだわりが無ければそちらを

購入した方が良いかもしれません。

※東京マルイ製の「次世代電動ガンシリーズのMP5A5」も購入し実際に使用してみましたが、本物の銃に寄せて作られているモデルなので金属パーツが多く使われおり、重量がありガタツキが少なく、BB弾を撃った際若干反動があるといった特徴があります。※バッテリーを内部のコードに付けっぱなしにしているだけで放電してしまい、1日放置しているだけでバッテリー切れを起こしてしまうという特徴(欠点)もあります。「サバイバルゲーム」など趣味で楽しむ分には良いと思いますが「サルの追い払い道具」には向かないと個人的には思いました。

⇒ 東京マルイ H&K USP 18歳以上電動ハンドガン(Amazon)

⇒ 東京マルイ H&K MP5A5 18歳以上スタンダード電動ガン(Amazon)

⇒ 東京マルイ MP5 200連マガジン スタンダード電動ガン用(Amazon)

テレメトリー調査セット(八木アンテナとLR-03受信機)

発信機を装着した動物の位置を特定するためのテレメトリー調査セットです。

現在の現場では有害鳥獣に指定されているニホンザルの群れのメス(成獣)に首輪型発信機を取り付け、その発信機の信号を頼りにサル群の位置を特定し、群れの調査・管理を行っています。無指向性(全方位)アンテナを車に付けテリトリー地域を走り、サル群の大体の居場所を見極め、八木アンテナ(指向性)と受信機でサル群を詳細な位置を探索し、群れの頭数などを目視で確認した後、追い払いを行っています。

⑥野生動物を拘束するための道具の紹介

カモシカ放獣用スネア

カモシカがくくり罠で錯誤捕獲された際、安全にカモシカを放獣させるための道具です。

1.5m程の塩ビ管、塩ビ管の蓋、丈夫なロープ、ボルト、ナット、太目の針金、アイボルト、カラビナなどをホームセンターで購入し、製作しました。

「錯誤捕獲されたカモシカの放獣マニュアル」←こちらのサイトを参考に製作しました。

スネアの先端のロープの輪をカモシカの頭に通し、ロープの輪がカモシカの角の後ろに通ったら塩ビ管の下部から出ているロープを引っ張り、窒息させない程度にロープを絞め、下部から出ているロープを塩ビ管に取り付けたアイボルトに巻き付けて固定し、輪が緩まないことを確認したら、近くの樹などに残りのロープを巻き付けスネアを固定します。その後先端のロープの輪に付けているもう一本のロープをスネアとなるべく一直線上に位置する反対側の樹などに巻き付けることによカモりシカを固定します。

二ホンジカ固定用スネア:自作

走行中の自動車に跳ねられ足に大怪我を負い、立ち上がれず車道脇や歩道に横たわっているけれど、意外と意識がハッキリしていて、体力があり余っているような野生の二ホンジカも多くいます。

そうした二ホンジカを処理する前に鹿の首を固定するためのスネア(角があるオス鹿にも対応)を作りました。

オス鹿の角が引っかからずに入るぐらいの輪のガイドを太目の針金で作り、そのガイドにロープを軽く固定するためのフック(私はクリップを使いました)を複数個作り、グルーガンで取り付けました。

錯誤捕獲されたカモシカの放獣と同じ要領で二ホンジカの首に輪を通し、スネア下部から出ているロープと輪に付いているもう一本のロープをガードレールの支柱などに巻き付けて鹿の首を固定します。

※くくり罠での錯誤捕獲と違い、このケースの場合ニホンジカの足は固定されていません。固定できるものがもう一点あれば、ニ点固定でき、より安全にその後の処理を行うことができます。令和6年には京都で二ホンジカによる人身被害(農地に入り込んだオス鹿が興奮し、近づいてきた男性に対し突進した際、男性の胸部に角が刺さってしまう)も起きています。ニホンジカといえど甘く見ずに野生動物相手の場合は「どんなときでも安全第一」でいきましょう。